(dtv, 157 S., 24,00 Euro)

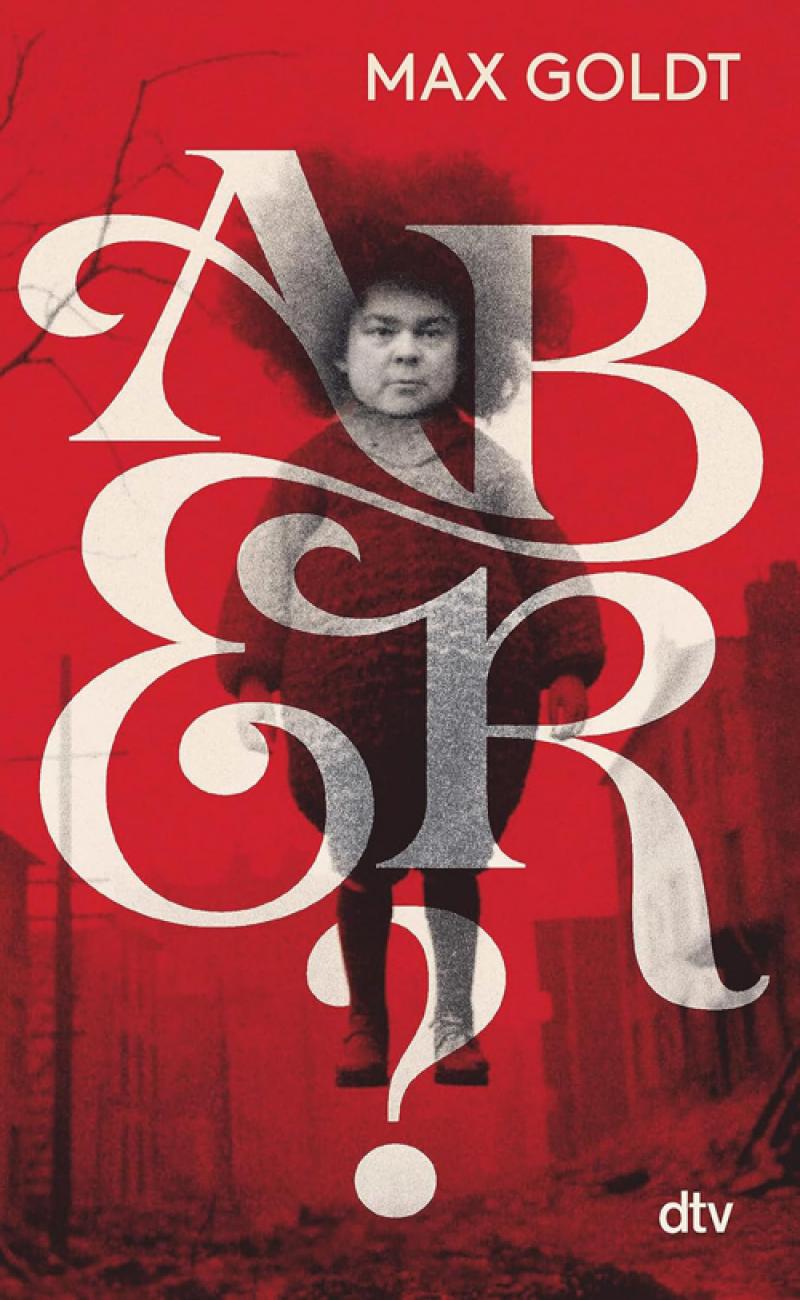

Max Goldt hat nach langen Jahren des wohl einer Schreibblockade anzurechnenden Schweigens einen neuen Sammelband mit bis dato – zumindest in Schriftform – unveröffentlichten Texten zusammengestellt. Und diesen nach noch längeren Rowohlt-Jahren bei einem neuen Verlag veröffentlicht; bei dtv freute man sich sehr, sowohl über den neu gewonnenen Autoren wie auch über dessen neue Texte (und offenbar darf sich auch die kaufmännische Abteilung freuen, denn zum Zeitpunkt des Entstehens dieser kleinen Buchkritik, ziemlich genau 5 Wochen nach dem Erscheinungsdatum, scheint bereits die 3. Auflage vergriffen zu sein!). Handwerklich gibt es an dem schmalen Büchlein nichts auszusetzen: ein schöner, leicht profilierter Pappeinband in feinem Ziegel-Rot (jedenfalls nehme ich das mit meinem etwas eingeschränkten Farbsehvermögen so wahr), ein sauberer Satz in einer schönen Schrift mit knappen Serifen (die "Arno" sieht bzw. liest man meines Erachtens eher selten), ein Lesebändchen – allein das in meinen Augen leider etwas verunglückte Cover schmälert das Vergnügen (ja, liebe Foyer des arts-Fans, genau wie "Schimmliges Brot"!). Denn dort sehen wir den Autoren wie einen pummeligen Karlsson vom Dach mit Angela Davis-Frisur seltsam ausdruckslos in einer recht niederschmetternd nach Krieg und Verderben aussehenden Straße, nun ja, schweben (die dem Entwurf zugrunde liegende Risographie von Goldts Comic-Partner Stephan Katz heißt schließlich auch "Schwebender Wicht"). Hinten drauf die üblichen "blurps", hier von Daniel Kehlmann und Durs Grünbein, – that’s capitalism, Baby! Bei der Beurteilung des Inhalts schwanke ich zwischen Euphorie und Enttäuschung: da sind Texte, die Max Goldt vor 20 Jahren wohl nicht als lese-, geschweige denn als veröffentlichungsreif eingestuft hätte, weil sie sich zu einfach und zuweilen gar banal mit allzu "Zeitgeistig-Gegenwärtigem", also auf lange Sicht ohnehin der Gnade des Vergessenwerdens Anheimfallendem beschäftigen – z.B. mit ""Homo-Ehe" und Frauenfussball". Anderes ist überraschend un-goldtig, etwa das beinahe harsche "Morrissey vs. "Der Spiegel"", dessen hier mit höchster Finesse, aber auch einem Hauch Sadismus auseinandergenommenes Opfer, eine Spiegel-Reporterin mit löchrigem Englisch und wenig Sinn für Morrisseysche Poesie, einem schon beinahe leid tun möchte. An anderer Stelle findet sich ein besonders gut versteckter Anti-Gender-Kick: "Der Moderator" (in) der "Überraschung" meint nämlich: "Wie oft habe ich meinen Sekretärinnen und Sekretärinnen nicht schon gesagt, daß…". Was den Damen gesagt wurde, ist hier unerheblich, der bittere Witz besteht in der flüchtigen Lesern möglicherweise verborgen bleibenden Dopplung (und einigen doppelten Böden mehr, klar). Und natürlich im beharrlichen Insistieren auf einem "ß" am Ende der Konjunktion "daß" – was ja auch viel schöner aussieht als ein schnödes Doppel-"s". Nicht zuletzt in der "Arno", Rechtschreibreform hin oder her. Wer aber derart gewissenhaft und gefühlvoll mit der Sprache umgeht, ruft berechtigte Kritik hervor, wenn er auf der Faktenebene schludert. Also, Herr Goldt: jene Kapelle, die Sie in "Edelgas-Erlebniszentrum Kötzschenbroda" neben Holger Biege, Veronika Fischer und Helena Vondrackova (im Buch leider tatsächlich ohne die auch in einer "Arno" sicher ganz wunderschön aussehenden diakritischen Zeichen: "Vondráčková" wäre sicher eine Augenweide gewesen) als weiteren Quell nostalgischen Schwärmens im Publikum anführen, jene Band also, die nach gniedeligen Art-Rock-Anfängen mehrfach stilistische Metamorphosen durchlaufen hat, heißt keineswegs "Stern Meißen Combo"! Nein, die Herren gaben ihrer Formation – in den DDR-60ern natürlich völlig ironiefrei – den Namen "Stern Combo Meißen". 1980 hielt man, vielleicht auch, um eine der in der Bandgeschichte nicht gerade seltenen personellen Umbesetzungen auch im Namen kenntlich zu machen, eine Verkürzung zu "Stern Meißen" für angebracht. Niemals aber trat man als "Stern Meißen Combo" auf, bitte merken Sie sich das. Oder belegen Sie einen solchen Auftritt mit einer stichhaltigen und unter auf dem Spezialgebiet der DDR-Beat- und Rockmusik tätigen Musikwissenschaftlern anerkannten Quelle. Danke. Zurück zu "Aber?": viele der Texte sind dem Genre der Goldtschen Dramolette zuzuordnen, jenen vermeintlich skizzenhaften (wenngleich natürlich akribisch durchgearbeiteten) Szenenbeschreibungen, die oft mit dem oben erwähnten Herrn Katz in prachtvolle "Katz & Goldt"-Comics überführt werden. Und es findet sich eine echte Rarität, nämlich ein Text zu Max Goldts – wie "interessierte" oder gar "eingeweihte" Kreise seit vielen Jahren raunen – "angestrengtem" Verhältnis zum 2019 verstorbenen Wiglaf Droste. Dieser ist von großer Offenheit, auch weil überraschenderweise von "Feindschaft" oder ähnlichem offenbar nie die Rede gewesen sein kann; jedenfalls aus der Sicht von Max Goldt nicht (Droste kommentierte den vermeintlichen Zwist in den 90ern mir gegenüber mal so: "Wir waren mal zusammen auf Lesetour. Das machen wir nicht wieder. Nie wieder machen wir das."). Solcherlei Privatheiten finden sich im Goldt-Werk eher selten, sie zu lesen ist aber ein hochinteressantes und von Klatsch wie Rachsucht gleichermaßen freies Vergnügen – auch wegen Sätzen wie diesem: "Wir sollten uns nicht bei Leuten anbiedern, deren kultureller Horizont vom Fernsehprogramm bestimmt wird." Ein höchst erfreulicher Nebeneffekt ist es, dass nun wieder jede Menge Sekundärtexte zum "neuen Goldt" produziert werden. Denn mir scheint, dass manchmal die Kritiken, Rezensionen und Besprechungen von Goldt-Büchern beinahe interessanter sind als deren Betrachtungsgegenstand. Oft verfallen deren Autoren in eine nachahmende Haltung und versuchen sich möglichst belesen, klug verstehend und ironisch gewappnet zu geben – auf jeden Fall aber ganz anders als die von Max Goldt nur zu gern auf seine spitze Feder gespießten Sprach-Schludriane und Stil-Chaoten. Welch grenzenlose, ja nachgerade gotteslästerliche Überschätzung des eigenen Tuns! Und bevor ich’s vergesse: kann mich bitte noch jemand darüber aufklären, was man sich unter einem "raffitückischen" Charakterzug vorzustellen hat (diese Vokabel begegnet uns nämlich zu Beginn von "Petra Gerster vs. David Bowie")?Weitere Infos: www.dtv.de/buch/aber-28488